6月29日に「みんなで考えよう!身近な生き物と外来種問題」を開催し、親子で16組40名の方が参加されました。講師は「生駒市カワバタモロコ保護活動ボランティア」の淀 真理(よど しんり)さん。今回は生駒市内に住んでいる生き物を例に、似ている在来種と外来種の見分け方や、外来種が自然環境にもたらす影響なども教えてもらいました。

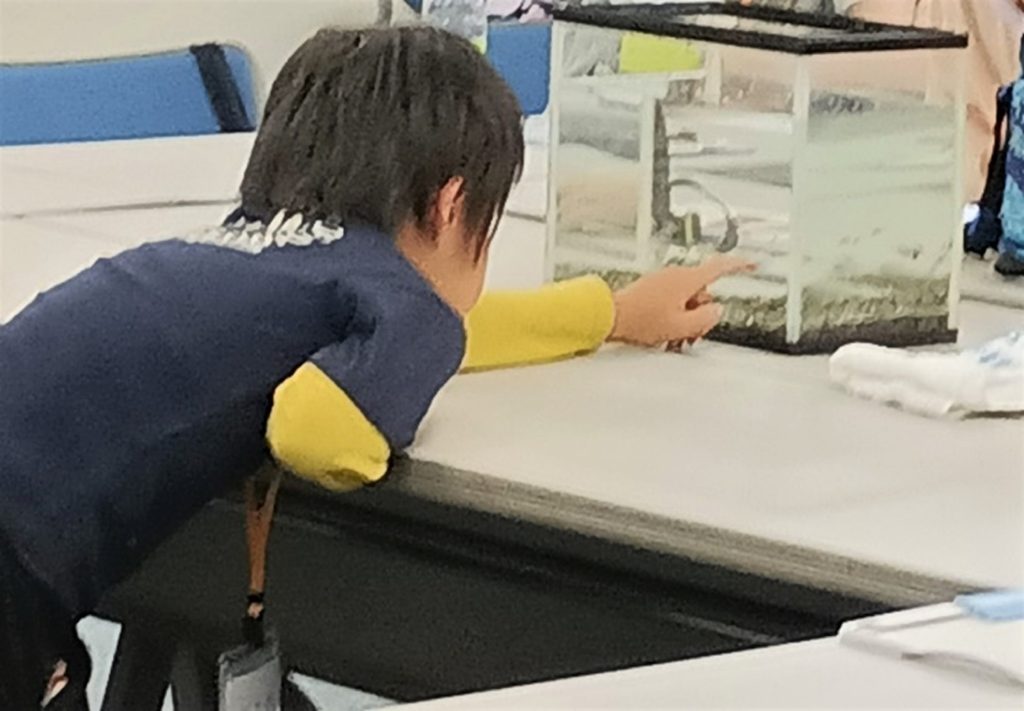

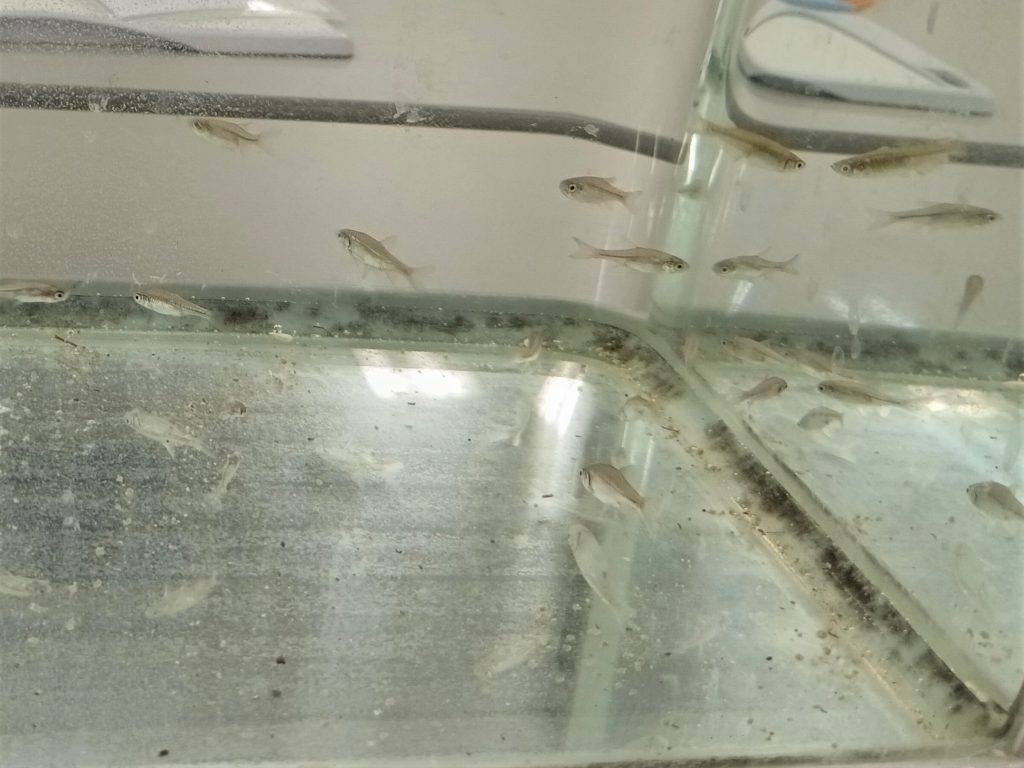

まず、最初にみんなの目の前に置かれた水槽の中に泳いでいるたくさんのカワバタモロコの中に1匹だけまざっているメダカを探すゲームに挑戦。しばらくすると「これじゃない?」「見つけた!」とたくさんの声が。意外とこどもたちのほうが早く見分けられていました。

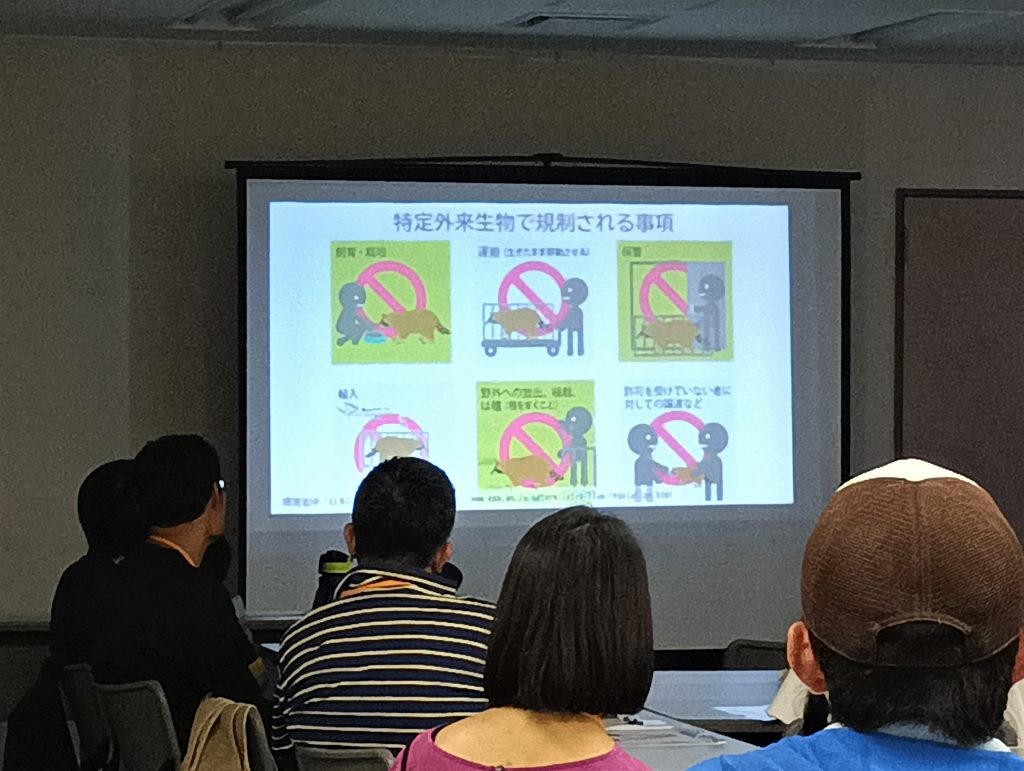

淀さんが生駒にいる虫や魚、動物をたくさん教えてくれましたが、画面に生き物が映るたびにその生き物の名前を答える子もいて、こどもたちが本当に虫や魚などの生き物好きであることが感じられる場面がたくさんありました。また、熱心に話を聞き講座に参加するこどもたちを見て、保護者の顔もほころんでいました。

外来種の説明では驚くことがたくさんありました。みんながよく見るハトやモンシロチョウも、元々は日本にいなかったということを聞いたときは、思わず「えー!」という声も上がっていました。ほかにも、ブラックバスが日本に来て今年でちょうど100年であることや、クビアカツヤカミキリという外来カミキリムシが生駒で急増していることなど、身近な問題も教えていただき、保護者にとっても新しい学びとなり、うなずきながら話に聞き入る様子も印象的でした。

その後は、大盛り上がりの生き物クイズの時間。今日のおさらいも兼ねて、在来種と外来種を見分ける2択クイズが行われました。ほとんどの問題でみんなが同じ回答!みんな生き物に詳しくて講師の淀さんもびっくりしていました。

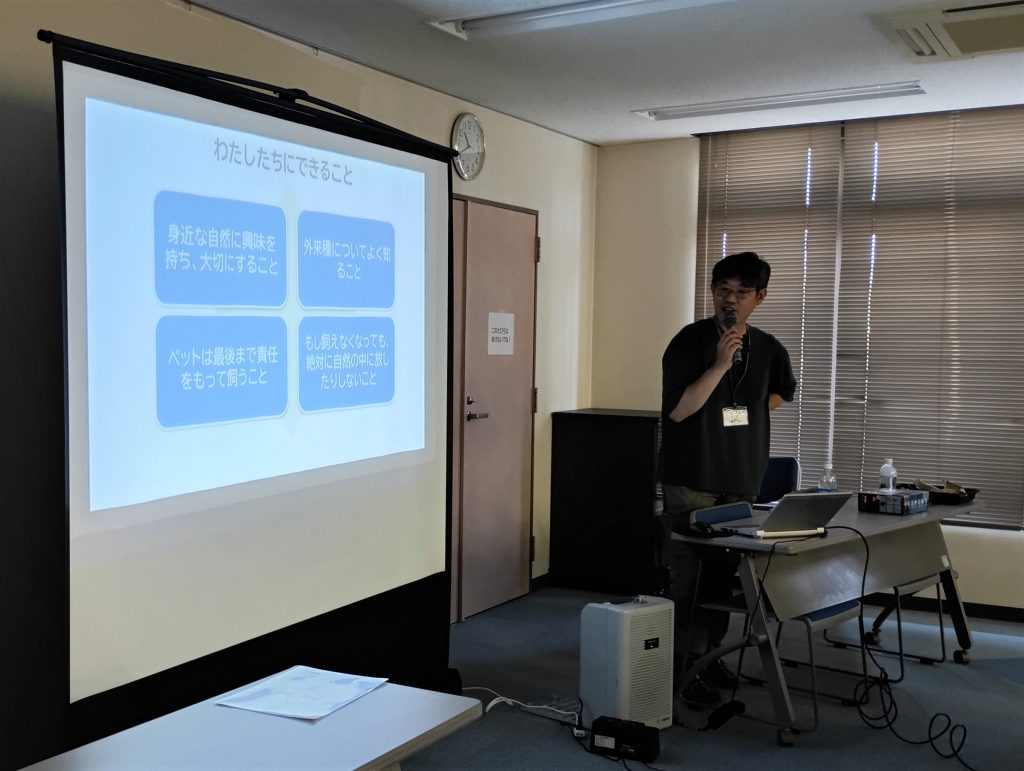

講座の締めくくりとして淀さんが、自然環境を守るためにわたしたちができることを4つ教えてくださいました。それは「自然に興味をもって大切にすること」「外来種についてよく知ること」「ペットは最後まで責任をもって飼うこと」「もしペットを飼い続けられなくなっても、絶対に自然に放したりしないこと」ということです。どれも簡単なようで難しいことです。でも、普段から意識しておく必要があることなので、参加者の心に深く刻まれたと思います。

休憩時間でも、こどもたちは大忙しです。みんなで水槽のカワバタモロコたちを眺めたり、淀さんが用意してくれたアカミミガメの甲羅パズルに興味津々でした。

いよいよ研修室を飛び出してエコパーク21の見学の時間。まずは、ロビーにある水槽たちを見に行きます。その中でも、こどもたちに人気だったのは大水槽とザリガニが入ったタッチプール。特にザリガニの周りには常にこどもたちが集まっていました。

次に普段は入ることのできないエコパーク21の大水槽の裏側へ!地下に大きな浄化槽があって、2m水槽4つ分の水をきれいに保っています。初めて見る大きな機械を前にしてみんな興味津々でした。エコパーク21見学の締めは、ビオトープ池の見学です。こちらも普段は入れませんが、特別にビオトープ池の周りを1周してもらい、メダカやザリガニがどんな環境で生きているかを見てもらいました。

カワバタモロコ保護活動ボランティアの説明の後に、質問タイムがありましたが、講座全体として質疑応答が2回あったにもかかわらず、最後の最後まで、なかなか質問が尽きません。講座に参加したこどもたちの生き物に対する情熱のようなものを感じられました。

今回の講座を受けて、こどもたちからは「生き物について、知らないことを知れたり、知っていた生き物の特ちょうなどを知れた。在来種について、ほかんしてはいけないなどの、ルールのようなものについてしれた。」「どんな生き物があるのか・どういうふうにそだてるのか分かった」など、大人からは「つかまえてきた生き物が、逃がしてよい生き物なのかどうか、私の知らない生き物も対象である事がわかったので気をつけたい。」「生き物をゆっくり観察する時間をもちたい」などの感想が寄せられました。

今回の講座は、身近な環境について考えなおす機会となりました。みなさんが普段から環境に興味をもって過ごすきっかけとなったのではないかと思います。