8月8日に「果物を知れば知るほど美味しく食べられる?!~マンゴーの栽培や大学での研究について~」を開催し、小学4年生以上から中学生まで、フルーツや料理が好きだったり、研究やいろいろな職業に興味がある方など幅広く、親子でも参加されました。

講師は近畿大学農学部 農業生産科学科 教授の神崎真哉(かんざきしんや)さんにお願いしました。

ischool for kids夏休み特別講座 スキをつづけていいんだよ。の第3弾ということで、フルーツのこと、研究の面白さのこと、研究職になるまでのことなど、たくさん教えていただきました。

まずは、フルーツのことについて教えていただきました。

りんごの生産は「1.ふじ、2.王林、3.ジョナゴールド」の順で、「ふじ」が半分以上を占め、日本だけでなく、世界でも1位の生産量を誇っているそうです。日本で生み出されたりんごの種類で全世界にこれだけ広がるのは、なかなか珍しいことだそうです。

ぶどうの生産は「1.シャインマスカット、2.巨峰、3.デラウエア」の順で、2010年くらいに、シャインマスカットが登場してから、ものすごい勢いで、ついには生産量1位になったそうです。先生は豆知識として、デラウエアの美味しい食べ方まで教えてくださいました。

穴埋め問題形式で勉強していきましたが、参加者の小、中学生はみんな詳しくて、普段から果物の品種を気にしながら食べていることに大人たちは驚きでした。

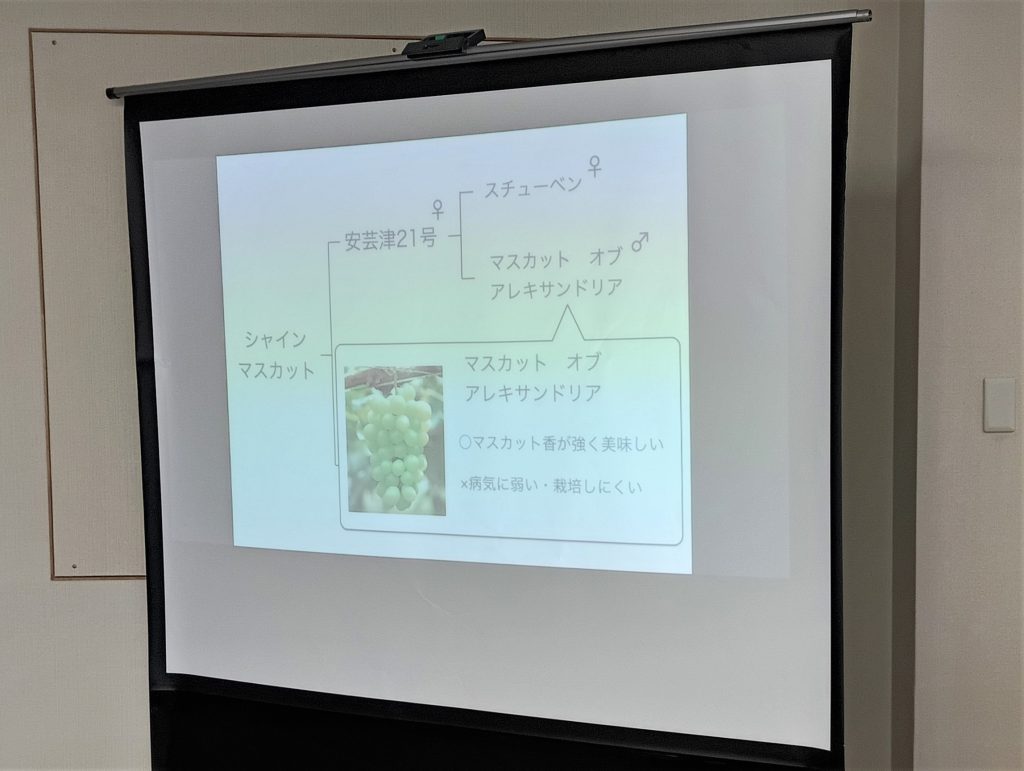

そして、シャインマスカットなど比較的新しい品種についてどのようにして生まれていくのか教えてもらいました。

もともと病気に弱いが香りが強い品種、病気に強いがあまり甘くない品種、などのそれぞれの欠点を補うために、何度も掛け合わせたり改良したりして、新たな品種が生まれるそうです。

交配してから、採種、育苗、結実、品質評価、選抜、試験などを経て、最終的に品種登録がされて、新たな種類として私たちの食卓に並ぶまでに10年以上はかかるんですって。

最近は、イチゴやぶどうなど人気のフルーツはどんどん新しい品種が生まれ、たくさんの種類を食べ比べすることが出来るのは、農家の方や研究者の方の日々の努力の結果だと改めてわかりました。

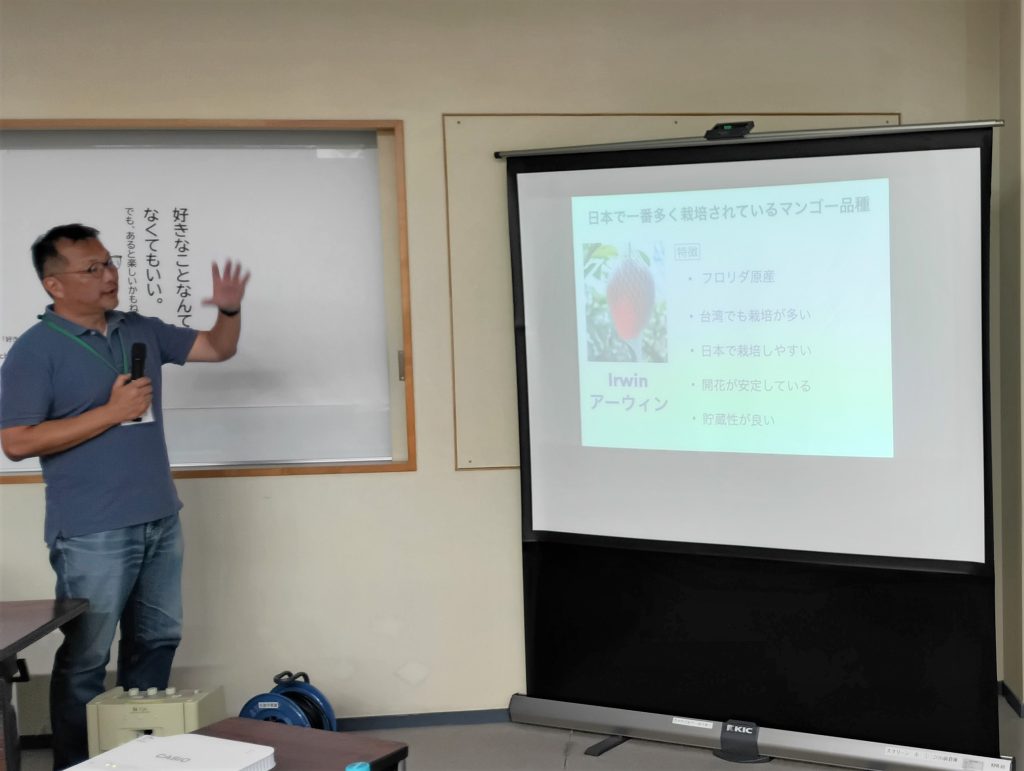

そのあとは、いよいよマンゴーについての学習です。

マンゴーはウルシ科マンゴー属に分類され、歴史は古くインド東部では4000年以上前から栽培されており、インドでは500種類以上の品種があるそうです。

日本では、東国原英夫さんが宮崎県知事に就任されたあたりから急激に食べられるようになったそうで、今も生産量では沖縄県で52%、宮崎県で34%とこの2つの県で8割以上作られているということです。

驚いたのは、北海道でも温泉の地熱を利用して作っているところもあり、そのマンゴーは冬に収穫できることが珍しくてかなり高級だそうです。

また、日本は海外に比べて手間をかけて丁寧に栽培しているということなので高級なのかもしれませんね。

ここで、参加者のみなさんが楽しみにしていたマンゴーの試食会です。

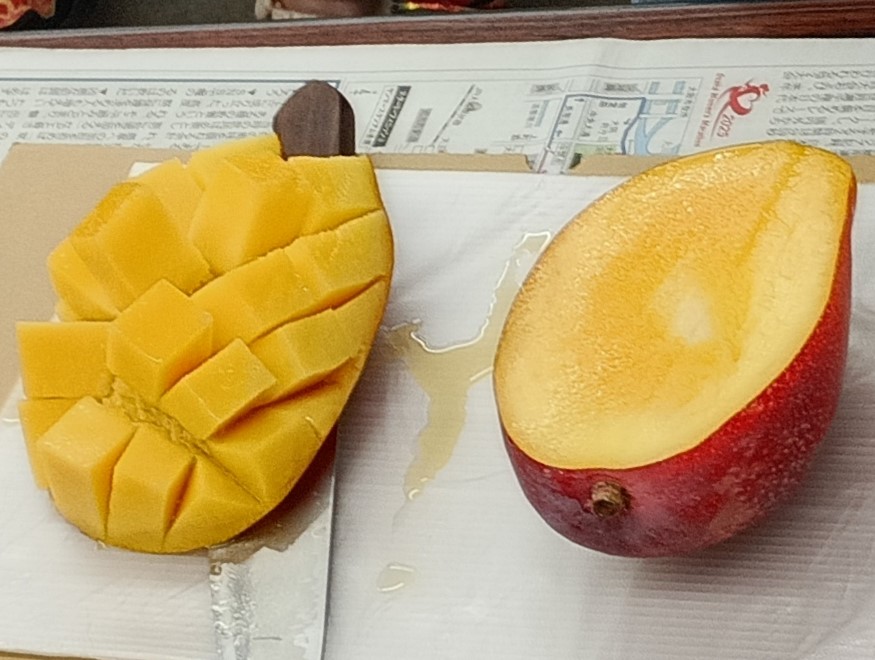

神崎先生はAとB2つのマンゴーを持ってきてくださいました。

どちらも近大の農園で栽培されているマンゴーですが、片方は一般的に市場によく出回っているマンゴー、もう片方は先生が研究され、品種登録された珍しいマンゴーです。

大きさも色も少し違うところに、みんなどちらが美味しいか気になっていました。

神崎先生がとってもきれいに食べやすくマンゴーを切ってくださり、

①Bのマンゴー → ②Aのマンゴー → ③そしてもう1回A、④最後にBの順で2回ずつ食べました。

Aは柔らかい、甘い。Bは濃厚、マンゴー臭が強い。など様々な意見が出ましたが、どちらが美味しいと思うか、とみなさんの意見を聞くとBの方が多かった結果になりました。

しかし、実は少数のAが「愛紅」という名前の近大の農園で栽培され、品種登録されたマンゴーでこれにはみんなびっくりしていました。

Bは日本でも多く栽培している「アーウィン」というポピュラーなマンゴーでした。

ただ、どちらも美味しかったですし、普段食べ慣れているマンゴーはやはりBなので、Bの意見が多かったのかもしれませんね。

みなさん、高級マンゴーを味見出来て大満足でした。

たくさんのフルーツそして、普段、大学でおこなっている研究について教えていただき、最後に神崎先生から、なぜ研究職を目指したのかなど、こどもの頃や学生の頃のことを話してくださいました。

もともと、算数や理科が得意だったこともあって、昆虫博士やお医者さんなどにはなりたかったが、果物にはあまり興味がなかったそうです。

ただ、漠然と研究者的な職業には就きたいと思っていたそうです。そこからいろいろな経験を経て、今は研究職になったこと、そして好きなことに向き合えること、打ち込めることの良さについても話してくださったことは、参加者の心に残ったのではないかと思います。

今回は「スキつづ。」シリーズの第3弾「果物・研究」についての講座でした。

神崎先生のお話を聞いて、こどもからは「いろいろなことの話をきいて、いろいろなことをとりくんでみたいと思います。」、大人からは「色々なことをチャレンジしてほしいと思います。」「自分に合う進路を見つけられたらいいなぁと思います。」との感想をいただきました。

好きなことを見つけるのはまずは経験や体験です。こどもたちは、神崎先生のようにこれから先もたくさんのことを経験していってほしいと思います。そうしたなかで、なんかこれ好きかもと思える機会がたくさんあることを願っています。また、大人たちは、そんなこどもたちに「スキをつづけていいんだよ。」とそっと肩をたたくように、こどもたちの個性を尊重し、得意を応援してあげて欲しいです。好きなことを見つける旅は永遠に終わらないですから。